Контроллеры сенсорных экранов от Analog Devices

В статье представлено семейство контроллеров резистивных сенсорных экранов для смартфонов, PDA и других портативных устройств с автономным питанием, а также рассказывается о контроллерах емкостного интерфейса ввода семейства CapTouch™, предназначенных для создания сенсорных клавиатур, регуляторов и сенсорных матриц на основе емкостных датчиков.

Analog Devices предлагает большой выбор интегральных схем (ИС) для работы с четырехпроводным резистивным сенсорным экраном. Эти контроллеры могут применяться в смартфонах, наладонных компьютерах PDA, торговых терминалах и в других устройствах, где необходим интерфейс сенсорного экрана. Контроллеры сенсорных экранов фирмы Analog Devices имеют 12-разрядное разрешение, интерфейс SPI и обладают низким энергопотреблением, что делает идеальным их применение в портативных устройствах с автономным питанием.

Резистивный сенсорный экран, по сути, представляет собой поверхность с распределенным сопротивлением. При прикосновении к сенсорному экрану стилусом или пальцем эта поверхность в одной точке замыкается с подлежащим проводящим слоем. Так образуется двухмерный резистивный делитель напряжения. Измерив напряжение (т.е. фактически соотношение сопротивлений) по одной, а затем по другой оси сенсорного экрана, мы получим код, соответствующий точке прикосновения стилуса к экрану в этой двухкоординатной системе. Для проведения таких измерений существуют специализированные контроллеры.

Контроллер резистивного сенсорного экрана (touch-screen digitizer) представляет собой разновидность аналого-цифрового преобразователя, в котором предусмотрены специфические функции и в который интегрированы соответствующие узлы. Эти контроллеры предназначены для портативной аппаратуры с батарейным питанием, поэтому от них в первую очередь требуются такие качества как низкое энергопотребление, возможность работы при низких напряжениях питания, высокая степень интеграции, и, конечно, у них должны быть компактные корпуса. В качестве примера рассмотрим один из современных контроллеров сенсорных экранов AD7879, блок-схема которого приведена на рисунке 1.

В AD7879 имеется функция программируемой задержки первого преобразования. Эта задержка позволяет дождаться окончания переходных процессов во время прикосновения стилуса или пальца к экрану, получить отсчеты, свободные от шумов, и таким образом более точно определить координаты точки прикосновения. Время задержки необходимо устанавливать в зависимости от свойств сенсорного экрана и от требуемых параметров быстродействия и точности. Время преобразования можно выбирать из ряда значений 2 мкс, 4 мкс, 8 мкс или 16 мкс. С помощью встроенного таймера можно устанавливать периодичность выполнения преобразования (или последовательности преобразований) в пределах 550 мкс…9,440 мс с шагом 35 мкс. Кроме того, этот прибор может работать в режиме однократного преобразования, что значительно экономит электроэнергию в режиме ожидания. Встроенные средства подавления шумов и помех включают усреднение по заданному числу отсчетов — 1, 4, 8 или 16. Это число устанавливается программно.

Секвенсор (автомат последовательного управления устройствами) и таймер могут обеспечить работу в режиме Master, при этом преобразователь будет вырабатывать прерывания для хост-процессора. Это позволяет существенно снизить нагрузку на хост-процессор. Таким образом, контроллер автоматически запускает преобразование в момент прикосновения к экрану. Когда преобразование закончено, результат обработан и стал доступен, контроллер вырабатывает прерывание для хост-процессора. Таймер позволяет настроить процессор таким образом, что рабочая последовательность отсчетов повторяется, если сохраняется нажатие на экран.

В режиме Slave алгоритм работы несколько другой. Когда происходит прикосновение к экрану, контроллер вырабатывает сигнал прерывания Penirq, который «пробуждает» хост-процессор. Затем от хост-процессора требуется, чтобы он запустил преобразование или загрузил последовательность преобразования. Таймер тоже может быть настроен так, чтобы последовательность преобразования повторялась автоматически.

В контроллере AD7879 имеется очень полезная функция — возможность цифровой фильтрации полученных отсчетов. Как и любое другое электронное устройство, резистивный сенсорный экран и контроллер испытывают различные помехи. Значительным источником импульсных помех является сам жидкокристаллический дисплей. Кроме того, помехи вносят и цифровые схемы, в большом количестве имеющиеся в любом современном устройстве. В результате оцифрованные отсчеты сильно «загрязнены». Проявляется это в неправильном определении координат прикосновения к экрану. Обычно происходит отклонение от реальной точки по горизонтали или по вертикали (см. рис. 2). В приборе AD7879 медианный фильтр позволяет устранить резкие выбросы, а усредняющий фильтр — устранить шумы и обеспечить более точное определение координат, особенно при резких переломах линии ведения стилуса. Таким образом, встроенная цифровая фильтрация способствует разгрузке хост-процессора, хотя, конечно, при наличии запаса вычислительной мощности эти алгоритмы могут быть реализованы в хост-процессоре. В таблице 1 представлены технические характеристики различных контроллеров резистивных сенсорных экранов. Все приведенные в таблице контроллеры предназначены для работы в температурном диапазоне –40…85°C. Контроллеры выпускаются в очень компактных корпусах. Например, AD7879 выпускается в корпусе WLSCP размером 1,6×2 мм.

Что такое дисплейный модуль, составляющие дисплейного модуля

По статистике сервисных центров, разбитый экран на смартфоне – одна из частых причин обращений владельцев телефонов. В некоторых случаях стоимость ремонта обходится в минимальную сумму, иногда может составлять до 50% от цены на телефон.

Почему так выходит? Причина в том, что мастер называет сумму, в которую входит покупка и замена всего дисплейного модуля, независимо от поврежденного элемента: разбитого сенсорного стекла, нечувствительного тачскрина или экрана с некачественным изображением.

Что такое «дисплейный модуль»?

Конструктивно дисплейный модуль любой модели смартфона состоит из двух основных элементов:

Если разбираться детальнее, то к каждому из этих элементов подключены еще вспомогательные панели, отвечающие за слаженную работу всего устройства. В ранних моделях смартфонов (к примеру, iPhone до 4 серии) между матрицей и дисплеем (лицевым стеклом) была воздушная прослойка. И, если в телефоне повреждалась стеклянная поверхность (появлялись трещины, сколы или царапины), или снижалось качество/пропадало изображение, то достаточно было поменять только один из элементов.

Что такое сенсор в смартфоне?

Самым верхним слоем, подключенным к лицевой поверхности, является тачскрин (touchscreen) или сенсор. Различают три вида сенсорных панелей:

Панель сенсора представляет собой прозрачную сетку из оксида индия-олова, которой покрывается вся стеклянная поверхность, с микросхемами по углам экрана. Во время прикосновения к стеклу в определенной точке мембраны высвобождается часть электрического заряда и подробные сведения о характере касания мгновенно передаются в драйвер сенсорной панели. Далее сигнал поступает в материнскую плату и выполняются заданные процессы – нажимаются кнопки, открываются приложения и программы и т.д.

Самый популярный вид тачскринов на сегодняшний день – емкостный, потому как он позволяет отобразить до 90% изначальной яркости матрицы. Резистивные сенсоры остались в первых моделях смартфонов. Также есть модели, в которых тачскрин отделяется от стекла воздушным пространством, а есть склеенные – по типу OGS (one glass solution – «решение с одним стеклом»). OGS-дисплей обеспечивает лучшее качество изображения за счет сниженного количества отражающих поверхностей.

При появлении сбоев в работе тачскрина, когда телефон не реагирует на касания, необходимо тестировать гаджет. Если это программный сбой, то осуществляется обновление компонентов, а если это механическая поломка, то придется менять в зависимости от модели: либо стекло или дисплейный модуль. Замену только сенсора не выполняют, потому что при размещении новой панели важно добиться синхронизации между тачскрином и дисплеем, а достичь этого не в заводских условиях практически невозможно.

Что такое экран в телефоне?

Основные элементы экрана – это жидкокристаллическая матрица и подсветка. Часто ее дополняют пленками-фильтрами для более равномерной и насыщенной цветопередачи. В дисплейном модуле самым дорогим компонентом является как раз матрица, которая непосредственно создает изображение. С матрицами тоже много путаницы и заблуждений, основанных на незнании физических особенностей каждого вида. Попробуем разобраться с техническими характеристиками.

Все матрицы в смартфонах классифицируются по следующим типам:

Иногда матрицу классифицируют как TFT-матрицу, но это неверно, потому как технология TFT (thin-film transistor) используется во всех без исключения экранах. Это тонкопленочные транзисторы, которые управляют субпикселями. Стандартно за материальную основу для TFT-матриц брался аморфный кремний. Однако в самых последних моделях смартфонов можно найти экраны с характеристиками LTPS-TFT: это матрицы на поликристаллическом кремнии, имеющие более высокий коэффициент плотности пикселей (PPI) и сниженное энергопотребление.

Качество матрицы – это показатели угла обзора, контрастность и точность цветопередачи.

Все про жидкокристаллические экраны

В самых дешевых смартфонах устанавливают экран TN+film. Но самая популярная – это матрица IPS (In Plane Switching) с углом обзора до 180 градусов и качественной реалистичной цветопередачей. В данной группе различают две модификации:

Даже не разбираясь в особенностях матриц, можно легко определить, какой тип экрана в смартфоне. Если при наклоне девайса изображение тускнеет или исчезает, а цвета неестественно яркие или, наоборот, очень тусклые, то в нем установлена TN-матрица.

Все про экраны на органических кристаллах

Матрицы OLED (organic light-emitting diode) основаны на органических светоизлучающих полупроводниках. Если к жидкокристаллическим матрицам подсоединяется панель LED-подсветки, то по технологии OLED светятся все элементы поверхности. При этом электроэнергии затрачивается меньше, а контрастность, цветопередача и угол обзора выше.

Дисплейные модули с OLED-матрицами компактнее, тоньше и легче, но стоят они дороже, чем IPS.

Разновидности технологии OLED:

Зачем нужна хорошая матрица?

Матрица отвечает не только за качество сформированного изображения, но и за здоровье наших глаз. Чем выше стоимость матрицы, тем более высокий коэффициент PPI она имеет. PPI – это pixels-per-inch, соотношение размера и разрешения экрана. Чем больше пикселей, тем плотнее они располагаются друг к другу, создавая более четкое изображение. Если разрешение низкое, то глаза вынуждены сами настраивать резкость, что приводит к спазму и перенапряжению мышц, а в длительной перспективе – к близорукости. При одинаковом разрешении 720х1280 смартфон с диагональю 4,3 дюйма будет безопаснее для глаз, нежели 4,7, потому что плотность пикселей в первом случае будет выше.

Что касается подсветки, то экраны OLED безопаснее, чем экраны LCD. Жидкие кристаллы подсвечиваются постоянно, подвергая глаз длительному воздействию яркого света, а органические светодиоды подсвечиваются выборочно. По сути, OLED-матрица находится в «выключенном» состоянии, а светодиоды загораются только в местах отображения информации, что гораздо безвреднее для глаз.

Выводы:

Мобильник изнутри: особенности строения и специфика использования

Современному человеку сложно представить свою жизнь как минимум без одного коммуникационного устройства – мобильного телефона. И вряд ли счастливых обладателей этого чуда рубежа двух веков хотя бы раз в жизни не посещал сакральный вопрос: «А как же это всё работает? И что там внутри?!» Этот человеческий неугасаемый интерес, пожалуй, касается любого хай-тек-устройства, будь то плеер, ноутбук, КПК или вот хотя бы сотовый телефон. Другое дело, что неквалифицированное вмешательство во внутренний мир любого такого устройства может обойтись его владельцу в кругленькую сумму, тогда как Ferra.ru совершенно бескорыстно готова поведать вам, что же всё-таки кроется за разноцветными пластмассовыми накладками и красочными маркетинговыми кампаниями телефонных вендоров.

/imgs/2018/11/26/18/2668258/2b7b4180a693feef0936ef905b75f78c66798b0f.jpg)

/imgs/2018/11/26/18/2668269/8c3294480b99cb6b16cb83637ff5b1b99c1f7f94.jpg)

Nokia 888: прототип на день грядущий 1

А кроется там, спешим вас уверить, не так уж и мало. Несмотря на порядочную миниатюризацию мобильных трубок, которая произошла за последние 10 лет, технология изготовления ещё не дошла в своём качественном развитии до такого уровня, когда стало бы возможно изготовление phone-on-chip. В общем смысле слово «миниатюризация» относительно мобильного «железа» не настолько уж и актуально. Всё дело в том, что концептуально мобильный форм-фактор всех ультрасовременных моделей сводится к описательным чертам вроде «клавиши», «экран», «корпус», которые были актуальны ещё на заре сотовой связи. Самый маленький серийный массовый телефон Panasonic GD55 в конечном итоге так и не нашёл себе последователей на большом рынке – даже для изящных женских рук эта малютка чересчур мала. Тут стремление к совершенству заключается не в уменьшении физических размеров, а скорее в совершенно ином подходе к самому образу мобильного телефона. Отличным примером могут служить известные в широких кругах инновационные практики Nokia с её экстраординарным Nokia SURV1 и космическим Nokia 888.

Nokia SURV1: водонепроницаемый концепт

Находка для аквалангиста – Nokia SURV1 отлично подходит для крепления на ремне и совершенно водонепроницаема

Nokia E61: схема расположения элементов конструкции

Полная схема расположения конструктивных элементов Nokia E61: лёгкий алюминий весьма кстати

Последнее время производители довольно часто обращаются к необычным материалам для изготовления корпусов. Это касается в первую очередь имиджевых телефонов и так называемых «женских» серий. К примеру, корпус Nokia 8800 выполнен из чистой стали, а экран защищает стекло с сапфировым напылением. Серия Nokia L’Amour (7373, 7380 и 7390) отличается оригинальным сочетанием обычного пластика, тонко выделанной кожи, металлических гравюрных вставок и текстильных fashion-элементов. К слову, финским бизнес-телефонам металл отнюдь не чужд: в Eseries активно применяется лёгкий алюминиевый сплав. Ну и авиационный алюминий Motorola RAZR V3, собственно, вне конкуренции. Список можно долго продолжать.

Motorola RAZR V3: розовый комплект авиатора

Motorola RAZR V3: розовое металлическое превосходство

По некоторым насущным вопросам, которые требуют определённых навыков и наличия соответствующего опыта, мы обратились к специалисту. Просвещает Олег Котелев (Oleg _ Kotelev@tut.by), мастер по ремонту GSM-телефонов.

Ferra.ru: На самом ли деле модели с пыле-, влаго-, ударопрочными корпусами отличаются исключительной надёжностью?

О.К.: Возьмём, к примеру, линейку защищённых телефонов Siemens. Эпохальный МЕ45 в оригинальном (заводском) корпусе со всеми заглушками действительно является максимально пыле-, влаго-, ударопрочным телефоном. Что касается серии 65 и 75, то на счёт ударопрочности я могу уверенно сказать, что её фактически нет. Наиболее частая неисправность – повреждение контактов печатной платы при ударе. В большей или меньшей степени отсутствие заявленной «прочности» и «устойчивости» касается и телефонов других производителей.

Ferra.ru: Какие вы можете привести примеры, демонстрирующие нецелесообразность экономии на корпусе в пользу третьесортной продукции?

О.К.: Иногда приходится отговаривать клиентов (в основном владельцев различного рода «раскладушек») от замены корпуса. Как показывает опыт, срок службы «раскладушки» с «неродным» корпусом весьма недолог – из-за плохой подгонки подвижных частей происходит быстрый износ шлейфа.

Ferra.ru: Порекомендуйте, как лучше всего, к примеру, избавляться от царапин.

Перейдём наконец к самому интересному. Что же всё-таки внутри?! В зависимости от модели телефона в аппарате можно обнаружить от одной до трёх разнообразных печатных плат. Чаще всего моноблок строится на базе всего одной платы (за исключением телефонов Siemens, в которых контактная площадка клавиатурного блока размещается на отдельной плате), в «раскладушке» или слайдере плат чаще всего две: одна из них содержит контроллер дисплея (если таковой не встроен в сам процессор) и крепления для самой LCD-панели, а вторая – радиочасть, модуль памяти, процессор и прочее.

Взгляд изнутри: LCD и E-Ink дисплеи

Demain n’existe pas!

В последней статье из серии «Взгляд изнутри» речь зашла о повседневных вещах, но, не смотря на обилие материала, полученного в этом направлении в течение прошедшего месяца, всё-таки давайте вернёмся к тематике, связанной с IT.

Специально ко Дню Защитника Отечества на препарационный стол легли LCD и E-Ink дисплеи, которые, так или иначе, достались мне в несколько побитом жизнью виде.

Как Антон кидал телефон об стену, а также о результатах скрупулёзного разбора дисплеев читайте под катом.

Предисловие

Жил-был на свете Антон Городецкий.

Бросила жена, он грустил не по-детски…

Так начинается известная песня группы Уматурман. Так же начинается и история с исследованием дисплеев. После первой публикации на Хабре пришёл ко мне мой друг-аспирант ФНМ МГУ и говорит: «Я тут свой мобильник разбил, не хочешь ли ты его распилить?» Я удивился, потому что этот человек всегда носил с собой китаефон, который я считал практически не убиваемым. Придя однажды домой, Антон по привычке кинул телефон в шкаф, но, видимо, что-то не рассчитав попал аккурат дисплеем в ребро полки.

Осознавая свои смехотворные потери от утраты мобильного и ввиду общего плохого настроения в тот день, он поступил, как истинный джентльмен, швыряя вновь и вновь бездыханное тело телефона о бетонную стену. Когда же останки дошли до меня, то половина китаефона просто отсутствовала, дисплей был покрыт мелкой паутинкой трещин.

Пришлось отложить его до лучших времён (как я тогда полагал, пока кто-нибудь таким же образом не поступит с iPhone или другим сенсорным смартфоном) и начать заниматься HDD и CD, потом лампочками, флешками и т.д.

Через некоторое время уже мой сосед приносит мне треснувший E-Ink дисплей. Его друг разбил тонкое стекло в небезызвестной читалке с порядковым номером 601 во время игры в страйкбол, кажется, и отдал читалку практически даром для ремонта и восстановления.

Вот это уже было интереснее, две технологии можно сравнить между собой, попытаться разглядеть RGB-субпиксели и микрокапсулы, в которых плавают заряженные частицы. Но я надеялся на получение смартфона с ёмкостным сенсором, чтобы сравнить заодно его и резистивный сенсор китаефона.

И вот Василий (научный коллега по одной из лабораторий факультета), приехав к нам на ХимФак из Черноголовки и увидев, чем я собственно занимаюсь с электронным микроскопом, сказал, что готов пожертвовать телефон известного корейского производителя с несколько побитым дисплеем для разборки и распила с пометкой «ради науки ничего не жалко».

Несмотря на все заверения, что сенсор ёмкостной, он оказался резистивным, пусть и более продвинутой конструкции, нежели сенсорная панель китаефона. Из этого телефона была добыта важная деталь, которая ждёт своего часа распила – матрица фото/видео камеры…

Часть теоретическая

Как устроен LCD дисплей?

Мы все так давно пользуемся плоскими телевизорами, мониторами, телефонами, смартфонами, что уже и забыли, что когда-то хороший монитор весил килограмм 10-15 (у нас один такой мастодонт ещё стоит и, главное, исправно работает!).

Всё это стало возможным, благодаря открытиям вековой давности (жидкие кристаллы открыты в 1888 году) и развитию технологий в последние 30-40 лет (1968 год – устройство для отображения информации, использовавшее ЖК, 1970-е – общедоступность жидких кристаллов). Многое о жидких кристаллах и ЖК-мониторах можно подчерпнуть на Wiki.

Итак, практически любой ЖК-монитор состоит из следующих основных частей: активной матрицы, представляющей собой набор транзисторов, с помощью которых и формируется изображение, слоя жидких кристаллов со светофильтрами, которые либо пропускают свет, либо нет, и системы подсветки, которую на сегодняшний день стараются полностью перевести на светодиоды. Хотя на моём «стареньком» Asus G2S дисплей великолепного качества подсвечивается именно люминесцентными лампами.

Как это всё работает? Свет, поступая от источника (LED или лампы) через специальную прозрачную пластину-волновод, рассеивается таким образом, чтобы вся матрица имела равную освещённость по всей свой площади. Далее фотоны проходят поляризационный фильтр, который пропускает только волны с заданной поляризацией. Затем проникнув через стеклянную подложку, на которой находится активная матрица из тонкоплёночных транзисторов, свет попадает на молекулу жидкого кристалла.

Эта молекула получает «команду» от нижележащего транзистора, на какой угол повернуть поляризацию световой волны, чтобы она, пройдя сквозь ещё один поляризационный фильтр, задала интенсивность свечения отдельного субпиксела. А за окраску субпиксела отвечает слой светофильтров (красных, зелёных или синих). Смешиваясь, волны от трёх невидимых глазу человека субпикселей формируют пиксел изображения заданного цвета и интенсивности.

а) Схематическое устройство LCD дисплея, б) устройство жидкокристаллической плёнки в деталях.

Очень наглядно, как мне кажется, это продемонстрировано в ролике компании Sharp:

Помимо хорошо зарекомендовавшей себя технологии LCD + TFT (thin-film transistors – тонкоплёночные транзисторы) существует активно продвигаемая технология органических светодиодов OLED + TFT, то есть AMOLED – active matrix OLED. Основное отличие последней заключается в том, что роль поляризатора, слоя ЖК и светофильтров играют органические светодиоды трёх цветов.

По сути, это молекулы, способные при протекании электрического тока испускать свет, а в зависимости от количества протекшего тока менять интенсивность окраски, подобно тому, как это происходит в обычных LED. Убрав поляризаторы и ЖК из панели, мы потенциально можем сделать её более тонкой, а самое главное – гибкой!

Какие сенсорные панели бывают?

Так как сенсоры на данный момент больше применяют с LCD и OLED дисплеями, то думаю, будет разумно сразу про них и рассказать.

Очень подробное описание танчскринов или сенсорных панелей дано тут (источник когда-то жил здесь, но почему-то исчез), поэтому я не буду описывать все типы сенсорных панелей, остановлюсь лишь на двух основных: резистивном и ёмкостном.

Начнём с резистивного сенсора. Состоит он из 4 основных компонент: стеклянной панели (1), как носителя всей сенсорной панели, двух прозрачных полимерных мембран с резистивным покрытием (2, 4), слоя микроизоляторов (3), разделяющих эти мембраны, и 4, 5 или 8 проводков, которые и отвечают за «считывание» касания.

Схема устройства резистивного сенсора

Когда мы нажимаем на такой сенсор с определённой силой, то происходит соприкосновение мембран, электрическая цепь замыкается, как показано на рисунке ниже, измеряется сопротивление, которое впоследствии пересчитывается в координаты:

Принцип расчёта координат для 4-х проводного резистивного дисплея (Источник)

Всё предельно просто.

Важно помнить две вещи: а) резистивные сенсоры на многих китайских телефонах не отличаются высоким качеством, это может быть связано как раз с неравномерностью расстояния между мембранами или некачественными микроизоляторами, то есть «мозг» телефона не может адекватно пересчитать измеренные сопротивления в координаты; б) такой сенсор требует именно нажатия, продавливания одной мембраны до другой.

Ёмкостные сенсоры несколько отличаются от резистивных. Стоит сразу оговориться, что речь будет идти лишь о проекционно-ёмкостных сенсорах, которые сейчас применяется в iPhone и прочих портативных устройствах.

Принцип работы такого тачскрина довольно прост. На внутренней стороне экрана наносится сетка электродов, а внешняя покрывается, например, ITO – сложным оксидом индия-олова. Когда мы касаемся стекла, наш палец образует с таким электродом маленький конденсатор, а обрабатывающая электроника измеряет ёмкость этого конденсатора (подаёт импульс тока и измеряет напряжение).

Соответственно, ёмкостной сенсор реагирует только на плотное прикосновение и только проводящими предметами, то есть от касания гвоздём такой экран работать будет через раз, равно как и от руки, вымоченной в ацетоне или обезвоженной. Пожалуй, основным преимуществом данного тачскрина перед резистивным является возможность сделать достаточно прочную основу – особо прочное стекло, как, например, Gorilla Glass.

Схема работы поверхностно-ёмкостного сенсора(Источник)

Как устроен E-Ink дисплей?

Пожалуй, E-Ink по сравнению с LCD устроен гораздо проще. Вновь мы имеем дело с активной матрицей, ответственной за формирование изображения, однако ЖК-кристаллов и ламп подсветки здесь нет и в помине, вместо них – колбочки с двумя типами частиц: отрицательно заряженными чёрными и положительно заряженными белыми. Изображение формируется подачей определённой разности потенциалов и перераспределения частиц внутри таких микроколбочек, на рисунке ниже это наглядно продемонстрировано:

Сверху схема работы E-Ink дисплея, снизу реальные микрофотографии такого работающего дисплея (Источник)

Если кому-то этого недостаточно, то принцип работы электронной бумаги продемонстрирован в этом видео:

Помимо технологии E-Ink существует технологи SiPix, в которой есть только один вид частиц, а сама «заливка» чёрная:

Схема работы SiPix дисплея (Источник)

Тем же, кто серьёзно хочет ознакомиться с «магнитной» электронной бумагой, прошу сюда, в Персте когда-то была отличная статья.

Часть практическая

Китаефон vs корейский смартфон (резистивный сенсор)

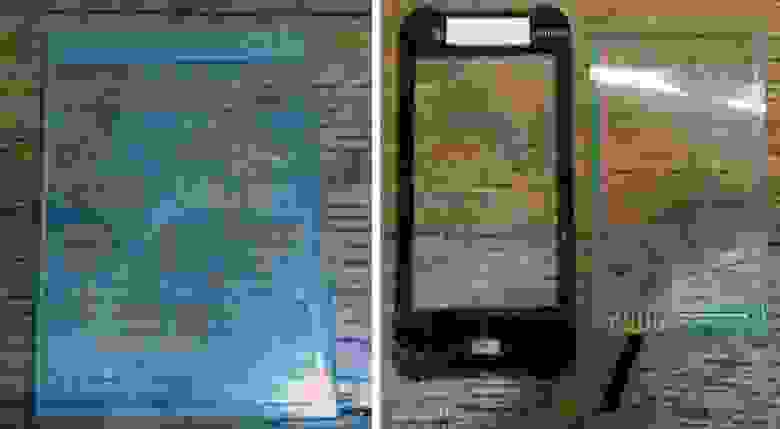

После «аккуратной» отвёрточной разборки оставшейся от китаефона платы и дисплея, я с превеликим удивлением обнаружил упоминание одного известного корейского производителя на материнской плате телефона:

Самсунг и китаефон едины!

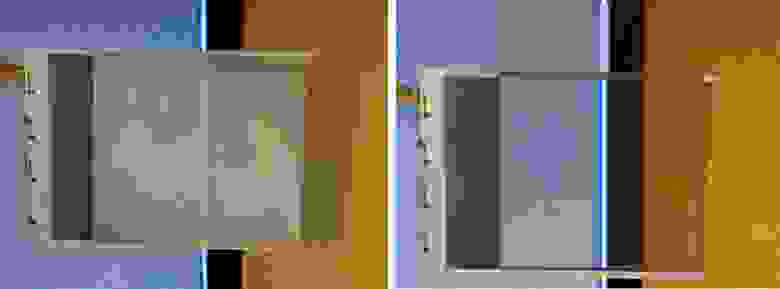

Экран разбирал бережно и аккуратно – так, что все поляризаторы остались целыми, поэтому просто не мог не поиграться с ними и с работающим большим братом препарируемого объекта и вспомнить практикум по оптике:

Так работают 2 поляризационных фильтра: в одном положении световой поток практически не проходит через них, при повороте на 90 градусов – полностью проходит

Обратите внимание, что вся подсветка зиждется всего-навсего на четырёх крохотных светодиодах (я думаю, их суммарная мощность не более 1 Вт).

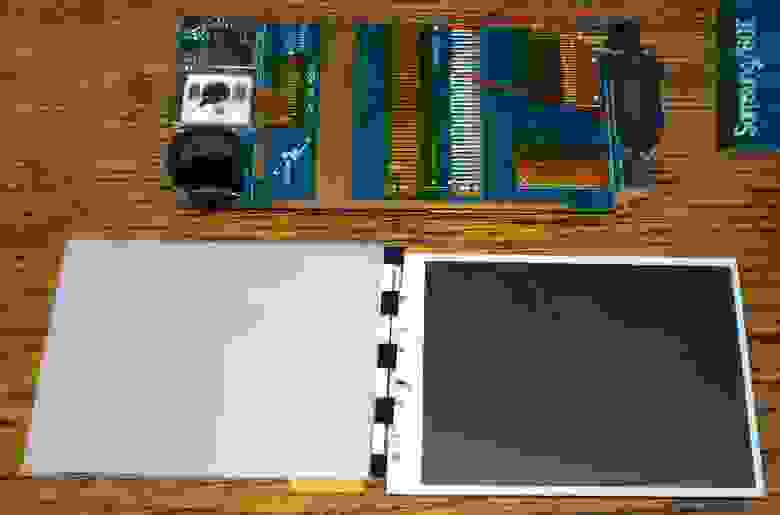

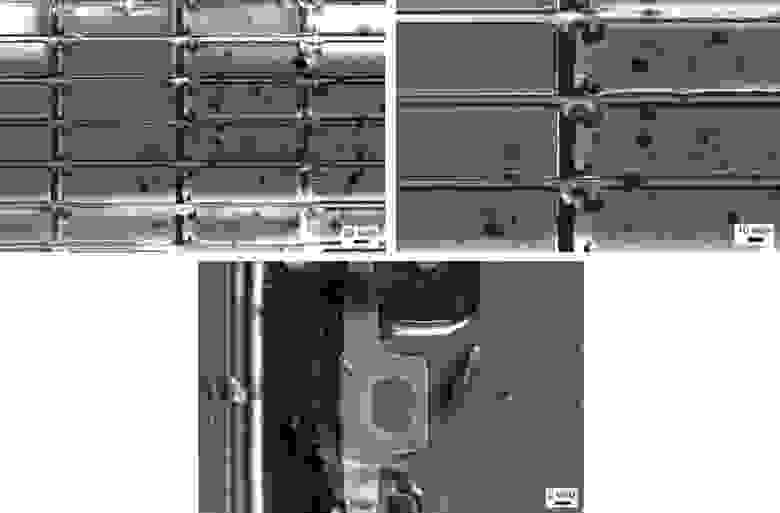

Затем долго искал сенсор, искренне полагая, что это будет довольно толстая панелька. Оказалось совершенно наоборот. Как в китайском, так и в корейском телефоне сенсор представляет из себя несколько листов пластика, которые очень качественно и плотно приклеены к стеклу внешней панели:

Слева сенсор китаефона, справа – корейского телефона

Резистивный сенсор китайского телефона выполнен по схеме «чем проще, тем лучше», в отличие от своего более дорогого собрата из Южной Кореи. Если я не прав, то поправьте меня в комментариях, но слева на картинке – типичный 4-х контактный, а справа – 8-ми контактный сенсор.

LCD-дисплей китаефона

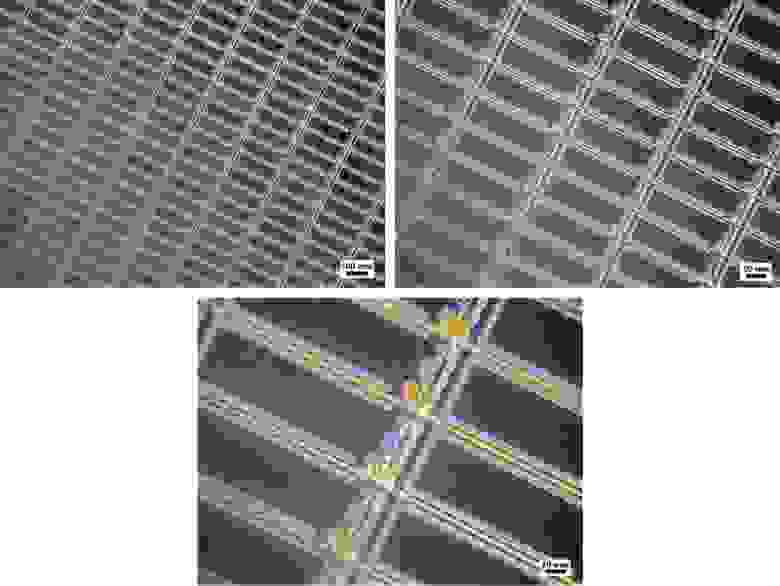

Так как дисплей китайского телефона всё равно был разбит, а корейского – всего лишь незначительно повреждён, то на примере первого я и постараюсь рассказать о LCD. Но пока не будем его ломать окончательно, а посмотрим под оптическим микроскопом:

Оптическая микрофотография горизонтальных линий LCD-дисплея китайского телефона. Левой верхней фотографии присущ некоторый обман нашего зрения из-за «неправильных» цветов: белая тонкая полоска и есть контакт.

Один провод питает сразу две линии пикселов, а развязка между ними устроена с помощью совершенно необычного «электрического жука» (правая нижняя фотография). За всей это электрической схемой находятся дорожки-светофильтры, выкрашенные в соответствующие цвета: красный ( R), зелёный (G) и синий (B).

С противоположного конца матрицы по отношению к месту крепления шлейфа можно найти аналогичную цветовую разбивку, номера дорожек и всё те же переключатели (если бы кто-нибудь просветил в комментариях, как это работает, то было бы очень здорово!):

Номера-номера-номера…

Так вживую выглядит работающий LCD дисплей под микроскопом:

Вот и всё, теперь этой красоты мы уже не увидим, я раскрошил в буквальном смысле этого слова, а немножко помучавшись одну такую кроху «расщепил» на два отдельных кусочка стекла, из которых и состоит основная часть дисплея…

Теперь можно посмотреть на отдельные дорожки светофильтров. О тёмных «пятнах» на них я расскажу чуть позже:

Оптическая микрофотография светофильтров с загадочными пятнами…

А теперь небольшой методический аспект, касающийся электронной микроскопии. Те же самые цветные полосы, но уже под пучком электронного микроскопа: цвет исчез! Как я и говорил ранее (например, в самой первой статье) электронному пучку совершенно «чёрно-бело» взаимодействует ли он с цветным веществом или нет.

Вроде бы те же полоски, но уже без цвета…

Заглянем и на обратную сторону. На ней расположены транзисторы:

В оптический микроскоп – в цвете…

И электронный микроскоп – черно-белое изображение!

В оптический микроскоп это видно чуть хуже, но СЭМ позволяет разглядеть окантовку каждого субпикселя – это довольно важно для нижеследующего вывода.

Итак, что это за странные тёмные области?! Долго думал, ломал себе голову, прочитал много источников (пожалуй, самым доступным оказалась Wiki) и, кстати, по этой причине задержал выпуск статьи в четверг 23 февраля. И вот к какому выводу я пришёл (возможно, я не прав – поправьте!).

В VA- или MVA-технологии – одна из самых простых, и не думаю, что китайцы придумали что-то новое: каждый субпиксел должен быть чёрный. То есть через него не проходит свет (здесь приведён пример работающего и неработающего дисплея), принимая во внимание то, что в «обычном» состоянии (без приложения внешнего воздействия) жидкий кристалл разориентирован и не даёт «нужной» поляризации, то логично предположить, что каждый отдельный субпиксел имеет свою плёнку с ЖК.

Таким образом, вся панель собрана из единичных микро-ЖК-дисплеев. Сюда органично вписывается и замечание об окантовке каждого отдельного субпиксела. Для меня это стало, своего рода, неожиданным открытием прямо по ходу подготовки статьи!

Дисплей корейского телефона ломать я пожалел: надо ведь что-то показывать детям и тем, кто приходит к нам на факультет на экскурсию. Не думаю, что можно было бы увидеть ещё что-то интересное.

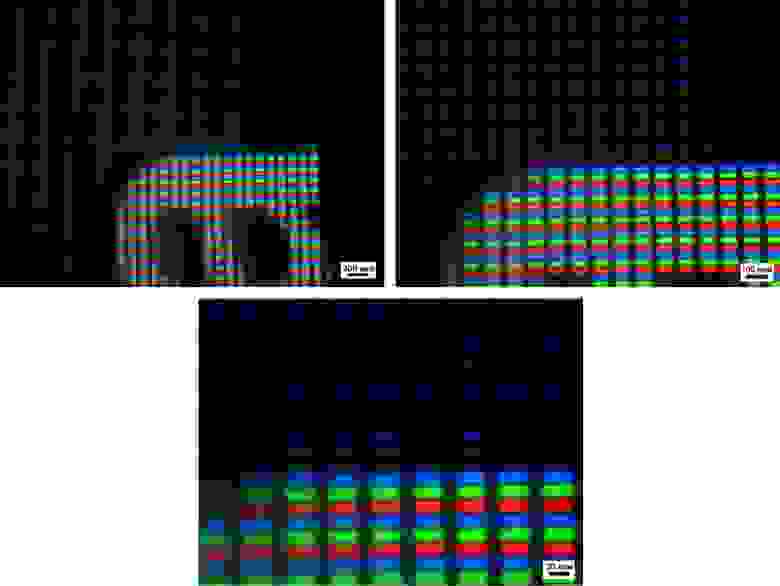

Далее, баловства ради приведу пример «организации» пикселов у двух ведущих производителей коммуникаторов: HTC и Apple. iPhone 3 был пожертвован на безболезненную операцию одним добрым человеком, а HTC Desire HD собственно мой:

Микрофотографии дисплея HTC Desire HD

Небольшое замечание по поводу дисплея HTC: специально не искал, но не может ли быть вот эта полоса посреди верхних двух микрофотографий тем частью того самого ёмкостного сенсора?!

Микрофотографии дисплея iPhone 3

Если мне не изменяет память, то у HTC дисплей – superLCD, а у iPhone 3 – обычный LCD. Так называемый Retina Display, то есть LCD, у которого оба контакта для переключения жидкого кристалла лежат в одной плоскости, In-Plane Switching – IPS, устанавливается уже в iPhone 4.

Надеюсь, что скоро на тему сравнения различных технологий дисплеев выйдет статья при поддержке 3DNews. А пока хочу просто отметить тот факт, что дисплей HTC действительно необычен: контакты на отдельные субпикселы заведены нестандартным образом – как-то сверху, в отличие от iPhone 3.

И напоследок в этом разделе добавлю, что размеры одного субпиксела у китаефона – 50 на 200 микрометров, HTC – 25 на 100 микрометров, а iPhone – 15-20 на 70 микрометров.

E-Ink известного украинского производителя

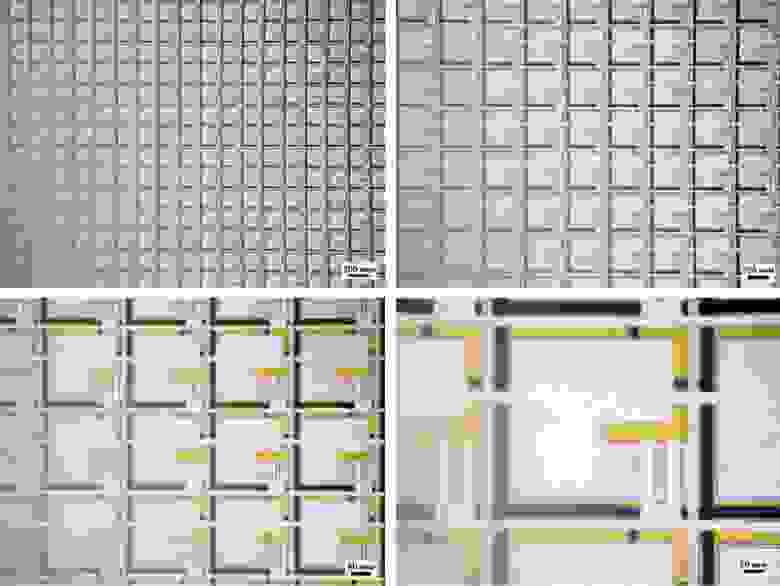

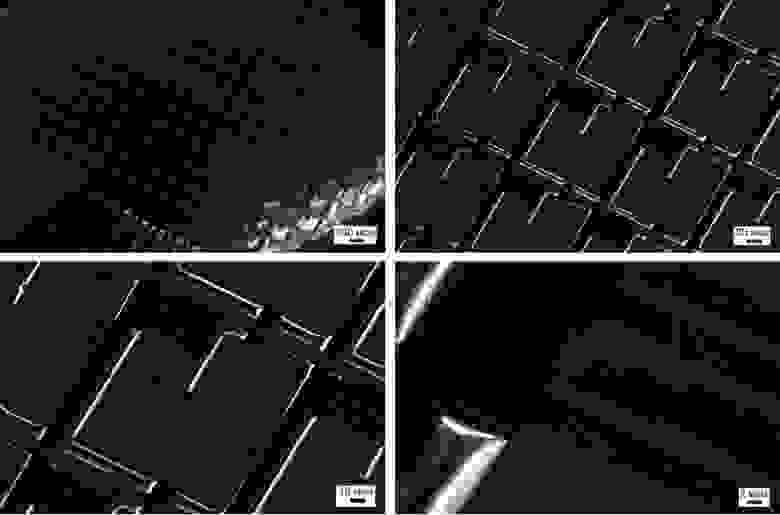

Начнём, пожалуй, с банальных вещей – «пикселов», а точнее ячеек, которые ответственны за формирование изображения:

Оптическая микрофотография активной матрицы E-Ink дисплея

Размер такой ячейки около 125 микрометров. Так как смотрим мы на матрицу через стекло, на которое она нанесена, то прошу обратить внимание на жёлтый слой на «заднем» плане – это золотое напыление, от которого нам впоследствии предстоит избавиться.

Далее токоподводящие контакты. Это фото меня особенно впечатлило:

Вперёд на амбразуру!

Сравнение горизонтальных (слева) и вертикальных (справа) «вводов»

Кроме всего прочего, на стеклянной подложке обнаружилось много интересных вещей. Например, позиционных меток и контактов, которые, по всей видимости, предназначены для тестирования дисплея на производстве:

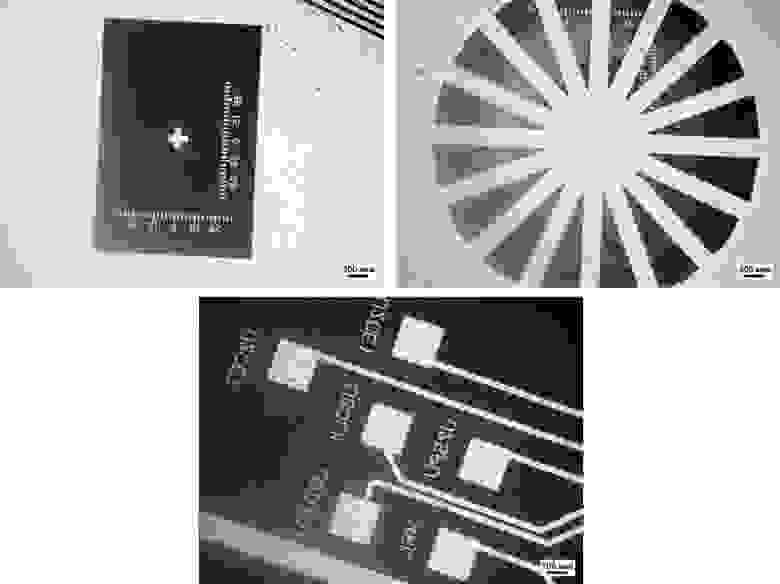

Оптические микрофотографии меток и тестовых контактных площадок

Конечно, такое происходит не часто и обычно является несчастным случаем, но дисплеи иногда ломаются. Например, эта едва заметная трещина толщиной меньше человеческого волоса способна навсегда лишить радости читать любимую книгу о туманном Альбионе в душном московском метро:

Если дисплеи ломают, значит это кому-нибудь нужно… Мне, например!

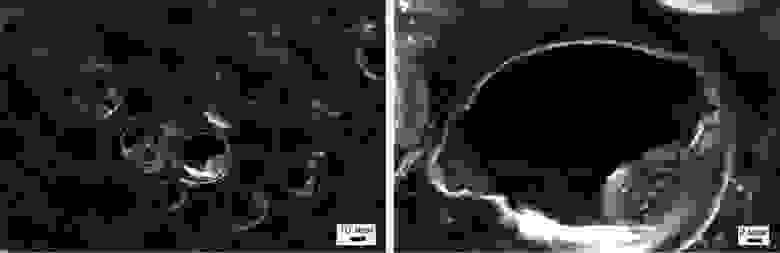

Кстати, вот оно, то золото, о котором я упоминал – гладкая площадка «снизу» ячейки для качественного контакта с чернилами (о них чуть ниже). Золото удаляем механически и вот результат:

You’ve got a lot of guts. Let’s see what they look like! (с)

Под тонкой золотой плёнкой скрываются управляющие компоненты активной матрицы, если можно её так именовать.

Но самое интересно, конечно же, это сами «чернила»:

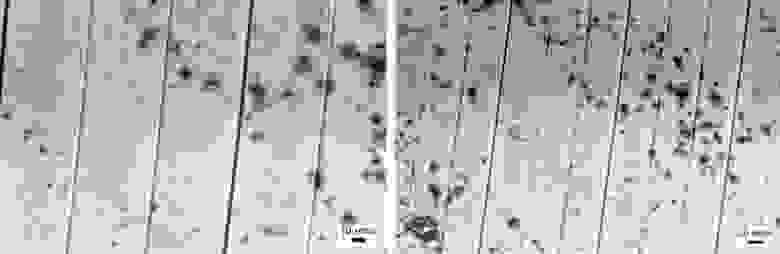

СЭМ-микрофотография чернил на поверхности активной матрицы.

Конечно, трудно найти хотя бы один разрушенную микрокапсулу, чтобы заглянуть внутрь и увидеть «белые» и «чёрные» пигментные частицы:

СЭМ-микрофотография поверхности электронных «чернил»

Оптическая микрофотография «чернил»

Или всё-таки внутри что-то есть?!

То ли разрушенная сфера, то ли выдранная из несущего полимера

Размер отдельных шариков, то есть некоторого аналога субпиксела в E-Ink, может составлять всего 20-30 мкм, что значительно ниже геометрических размеров субпикселов в LCD-дисплеях. При условии, что такая капсула может работать в половину своего размера, то и изображение получается на хороших, качественных E-Ink дисплеях гораздо более приятным, чем на LCD.

И на десерт – видео о том, как работают E-Ink дисплеи под микроскопом:

Заключение

В конце моего повествования, я хотел бы поблагодарить тех, кто помогал мне при написании этой статьи: Антона (разбитый китаефон его рук дела), Алексея (пострадавший E-Ink, вовремя вырванный из цепких лап сервиса), Василия (за корейский телефон, камера которого станет героем одной из следующих публикаций), Машу (не побоялась-таки дать мне свой iPhone), Катерину (за оправдание своей фамилии).

Во-первых, полный список опубликованных статей на Хабре:

Во-вторых, помимо блога на HabraHabr, статьи и видеоматериалы можно читать и смотреть на Nanometer.ru, YouTube, а также Dirty.

В-третьих, если тебе, дорогой читатель, понравилась статья или ты хочешь простимулировать написание новых, то действуй согласно следующей максиме: «pay what you want»